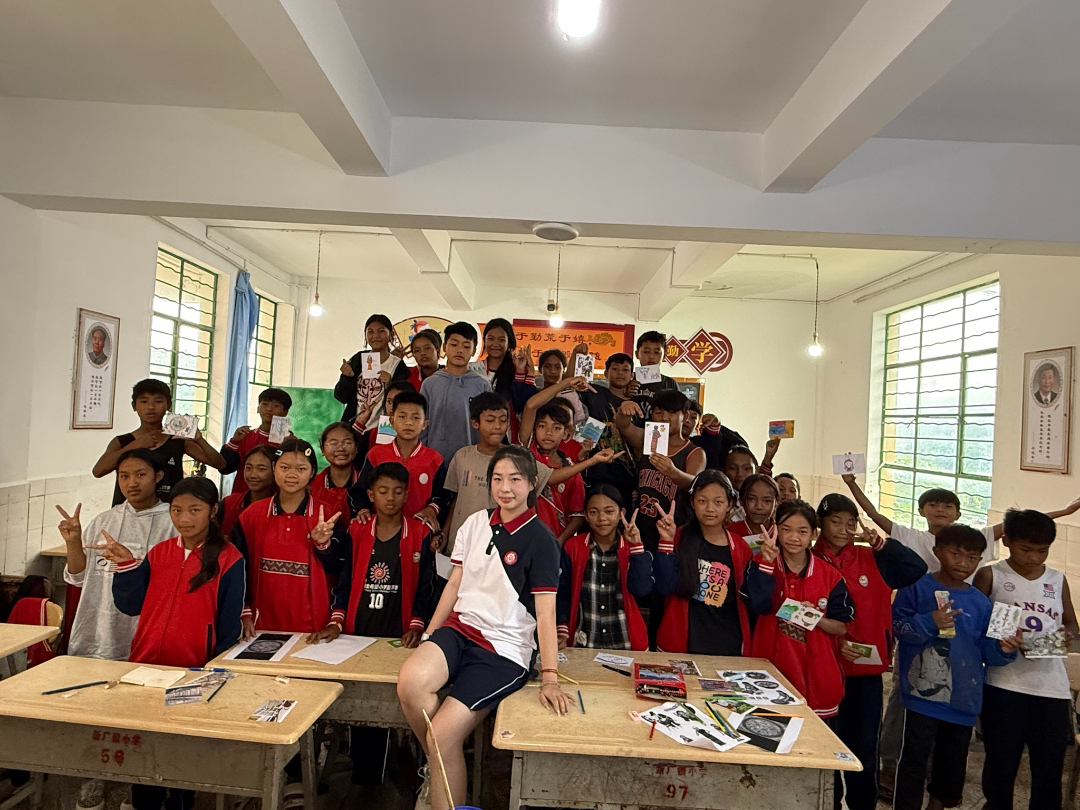

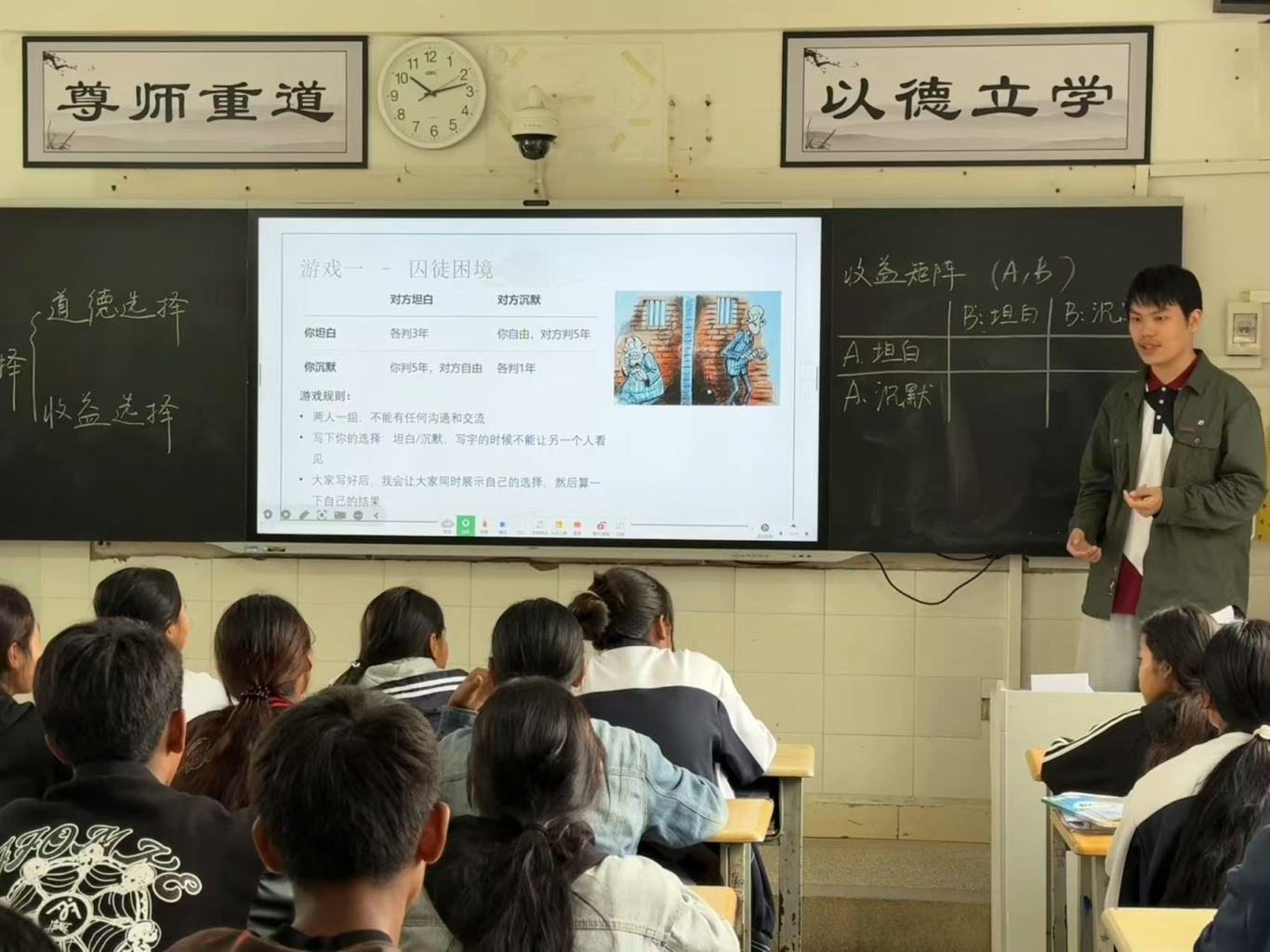

在新厂镇中小学的协调和安排下,本次支教的16位同学以“小老师“的身份为当地学生上了32节创意课程,内容涉及心理、法律、逻辑、概率、美术、电影、文学、音乐、戏剧、环境、生物、建筑等等。课堂之内,小老师们生动活泼的授课方式、充满创意的课程内容让当地学生收获了不一样的学习经历,激发了他们的学习热情;课堂之外,小老师们和不比自己小几岁的学生们一起聊天谈心,打篮球,玩游戏……成为了好朋友。

接下来,就让我们通过支教师生的感想,一起来回顾他们所经历的,难忘的支教旅程。

这是我第二次来到这里,两年的时间也让我感受到了一些变化:新建的基础设施,更充足的师资,就是乡村振兴最好的写照。当然也有没改变的:当地同学那份纯真的热情与对知识的无限渴望。

在我看来,支教活动绝非单向的奉献,而是一场心与心的交融,是成长与收获的双向旅程。在这里,我们不仅传授知识,更收获了无尽的感动。孩子们那一张张纯真的笑脸、勤奋好学的身影,以及对知识如饥似渴的追求,无时无刻不在触动着我们的心灵。这种灵魂深处的交流,让我们的生命更加丰富多彩。

短短几日的课程似乎改变不了什么,对这座大山来说我们终究只是匆匆过客。但我相信我们还是留下了些许痕迹——我们把各自熟悉又各不相同的知识带来这里,尽我们所能地传递给他们。我在法律课堂上听到了他们的思考,在诗歌课堂里感受到了他们的向往。我们带着爱与真诚来到这里,于是得到了同样纯净的真心作为回应。

或许我们打开了一扇窗,或许我们撒下了一颗种子。再小的窗户也总能透进和煦的阳光,不起眼的种子也可以长成参天大树。

一切都是有意义的——我相信梦想终会成真,相逢的人会再相逢。

支教是艰苦的,支教是快乐的,支教是双向的。理解“支教”二字最好的办法就是加入其中,没有什么方法能比实践获得更多理解。

物质上的巨大落差,让支教第一天的心情并不如意。没有洗衣机需要手搓衣服的我,几件上衣洗了近一小时,我也成了蚊子们免费的美食。好在风景怡人,洗累了还可以往墙外看看。在学校的时候,当地大部分同学都会和我们打招呼,也十分乐意与我交朋友。小学部的岩处上完课以后跑过来给我塞了一支雪糕,并邀请我一起打篮球。第一次当老师比较紧张,但同学们积极参与课堂的感觉让我感到欣慰,也让我学到了不少,比如同学们不举手并不代没有想法,只是他们怕说错。

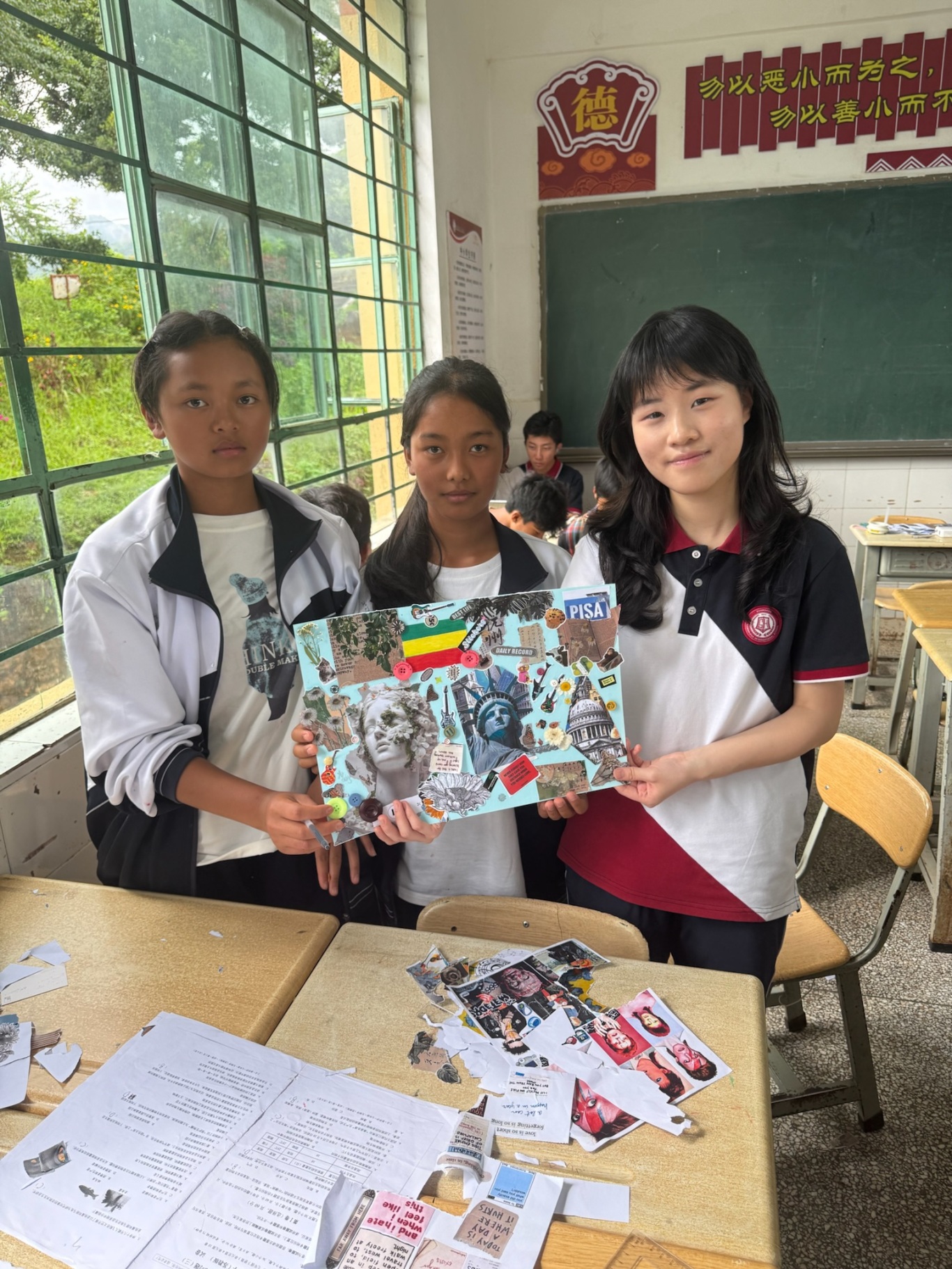

在这次支教活动中,我准备了两节有关家乡的美术课。课堂上,那边的学生能给我积极的回应,能把我教的绘画知识应用到小小的卡纸上,让我感到颇有成就感,也希望他们能从这短短的八十分钟领略画笔的魅力。

支教对我的触动不仅仅是在课堂中,更在于几日的家访中。相比课堂,家访让我更加快速深刻地了解了那边的学生。那些孩子们都怀揣着无比热烈的梦想,想成为医生,空姐,护士,老师,设计师……他们如同荆棘中开出的鲜花,在不完美的条件下依然勇敢地去追逐自己的梦想。

或许两节美术课并不能改变什么,但我还是希望他们梦想成真,过上属于自己的幸福生活。

这片土地给予我们的远比我们所能给予的,更为深刻。这些天,我的认知和思考因为这次经历剥去了自我感动的幻象,留下了一种沉甸甸的谦卑:关于世界的参差和生存的威严,关于改变所需的,远非一厢情愿的热忱,而是对这片土地及其逻辑的发自内心的敬畏与理解。

起初,我觉得他们的一切距我千里之遥,然而,在家访与授课中,在互相交流的过程中,不仅是他们得以了解远方,我也借机窥见了他们的天空。

原来我们并没有什么区别,都还是少年,尚未失去纯真的梦境,却已初识生活的艰辛。我向他们学到了许多,在篝火晚会的热闹氛围下,重拾起孩提时代的无忧无虑与无所畏惧,在授课时他们闪亮的眸中,重新发现世界充满奇迹。

他们以身体力行的坚韧乐观教会我,如何面对生活强压的苦难仍心怀希望,坚持学习去追寻梦想。

短暂的云南支教似山深处的叩问又似山风里的回响。

支教的最初是将家访,这里的孩子们都懂事得让人心疼,他们话不多,有些沉默。许是这些不属于这个年纪的沉默背负着不属于这个年纪的责任。即使这样,山里的孩子们眼神中依然有远方,有走出来的路。他们知道要好好念书,走出大山,照顾家人。

在学校和他们相处的日子中,动容于他们的热情,他们对知识的渴盼,能让你用所有的耐心,一遍遍和他们解释,却怅然于现实的局限,自己能带给他们的太少了。

光阴似箭,一位男生为期十天的支教之旅就这么结束了。这十天里,他收获了友情,收获了快乐,收获了成长,收获了很多冷笑话。

他说要感谢云南,感谢这样一片如此有特色的土地;他说要感谢孩子们,感谢他们座谈会,篝火晚会时的热情;他说要感谢朋友们,感谢他们对他稚气的包容和对他冷笑话的喜爱。他说就算未来会有很多很多个比这更加快乐的十天,他也绝对不会忘记这十天。

他,就是我。

从初来乍到的水土不服到离别时的依依不舍,云南之行不仅带给我很多惊喜与快乐,更让我享受这里的自然美与人文美。

家访,云南孩童的生活困苦第一次让我直观的感受到了对比;边境行走,边境的无限威严矗立,无数边防战士的坚韧毅力也令我叹服。在与云南同学们的互动交流中,不仅让我感受到同学们的热情好客,更让我在上课的过程中发现自己的不足。

课后,篝火晚会、座谈会、十周年庆典,让我们深入沉浸于云南的佤族文化,深入感受到云南的人文美。

云南的孩子们有着如山间清泉般透彻的眼睛,没有丝毫杂质。

在我上课时,即使他们从未了解过狼人杀这个游戏,也非常乐于配合我。他们围成一圈,兴奋的窃窃私语声像炸开的爆米花,但每当我大声喊道“天黑请闭眼”,班里立马鸦雀无声,每个孩子乖乖地闭着眼睛,等待着我的下一个口令。

虽然他们的数学基础相对薄弱些,但当我抛出一个个数学问题时,他们总是争先恐后地分享着自己的答案,也全神贯注地听我慢慢讲解。

我想,支教留下的不仅是课本知识,更是一束微光。

在新厂中学的这短短七天,我见了一群终身难忘的人:热情的佤族孩子带着我们在校园里散步,介绍每一种草木;向我们分享佤族当地传统民俗;教我们说佤语、看天气;给我们取佤族名字。每次见面,总能听到那一声声的“老师好”“学姐好”。午休时,他们聚集在学校食堂旁边的大树下,听我们讲述山外的世界。从他们清澈的眼睛中,我感受到了纯净的力量和希望。

纵然生活艰苦,孩子们依旧乐观积极向上。生活或许艰辛,但精神可以无比丰盈。

课上,他们仰着头专注地听我讲解知识,眼睛里闪烁着求知的光芒。当我提问时,他们总是争先恐后地举手。哪怕答案并不完美,那份热情却让我深深感动。课间,他们喜欢围在我身边,七嘴八舌地问着各种问提。有时候,我们也会静静地坐在操场边听他们讲述自己的梦想。

和他们在一起我真的很开心。

周一下午我为一年级的小朋友们上了两节课。他们的笑脸和纯真的双眼都让我很难忘,课上短短的80分钟也让我看出了他们的独立以及对知识的渴望。课后我非常自豪,很高兴能把自己学习这么多年的知识传播给同学们,同时也完成了自己小时候想成为一名科学老师的愿望。

10天的日子过得很快,非常感谢这次支教的机会,让我成长了很多并且让我们也看到了在3000公里外不同民族的生活及习俗。

九天的支教生活,仿佛是一场刻在我的脑海里,净化心灵的梦。

让我印象最深刻的是家访。“穷人的孩子早当家”,生活将不公与苦难强压在他们身上,他们却朝着生活咯咯笑。他们没有对生活的埋怨声,只有对未来的满怀憧憬。问及他们梦想时,回答虽然有所不同:“军人“、”老师“、”医生“……但全都是帮助他人、救死扶伤的职业。不因自己的苦难而怨恨,却因自己的苦难愿向他人给予帮助,在我还没有开始“教”他们时,他们先教育了我。

初到新厂中学,些许简陋的生活环境令我大吃一惊,但这份惶恐很快就被当地同学的热情所打消。我喜欢和他们在食堂旁边聊天,,从日常生活说到未来梦想。谈及梦想,他们眼中骤然出现的明亮令我动容。

备课拼贴诗的时候,我一度觉得主题太过抽象,他们未必能懂。可上课时,他们始终用清澈好奇的目光看向我,我的每一个提问都激起踊跃回响。

这短暂的相逢,也悄然重塑着我。他们的纯粹与韧劲,开阔了我的心扉,也让我不再畏缩困难。

我参加支教的初衷很简单,就是想亲眼看看山区孩子们的生活状态。未曾想,这次经历却让我收获了远超预期的成长。

在授课过程中,我深刻体会到了小学老师的不易。三四年级的孩子们活泼好动,虽然有时难以控制课堂秩序,但他们的积极性和动手能力却让我刮目相看。从手工活动中,我看到了他们的想象力和创造力。当我意识到,这些才华或许会因为缺乏机会而被埋没,更加坚定了我要为他们打开一扇窗,让他们看到更广阔世界的决心。

当我们带着16名学生们踏上前往云南新厂中学支教的旅程时,内心满是期待与忐忑。期待的是能为这片土地上的孩子们带去知识与温暖,忐忑的是对新厂学校生活的未知和不确定。

在与当地师生的交流中,我们初步了解到他们日常学习和生活的艰辛,但当我们走进孩子们的家中,才真正了解到他们的生活环境。艰苦的条件下,孩子们依然怀揣着对知识的渴望,努力学习。因为他们知道只有认真努力学习,才能走出这座大山,改变命运。

课堂是我们学生与新厂学生们交流的主阵地。同学们精心准备了丰富多样的课程内容,每一项内容对于大山里的孩子来说都充满了新奇与探索的乐趣。在课堂上,我们感受到了孩子们强烈的求知欲。他们认真听讲,积极回答问题的专注神情让我们深受感动。

学校组织的边防连散步则是对同学们体力与毅力的一次考验。无论是路遇大雨还是身体上的疲惫,中途没有一个人放弃,最终共同到达了终点。那一刻,不服输的光剑同学们脸上洋溢着胜利的喜悦,这种喜悦不仅仅是因为完成了徒步任务,更是因为他们在过程中收获了坚韧和友谊。

最后一晚的篝火晚会是这次支教活动中最温馨、最难忘的时刻。夜幕降临,学校在操场上点燃了篝火,在欢快的音乐声中,大家手拉手,围着篝火跳起了舞。在那欢乐的氛围里中蕴藏着感动与感激。

支教,不仅仅是教育的交流,更是一场关于自我成长与心灵洗礼的旅程。这是一场双向奔赴,在我们带给他们知识的同时,孩子们也用淳朴、真实治愈着我们。

在新厂的第一个清晨,我觉得大山里的生活仿佛置身于世外桃源,宁静而美好。但这份美好,随着在新厂待得时间越久,便越感受不到了。连绵的大山,曲折的盘山路,于我们而言,只是增加了我们这趟行程的时间,但于当地的孩子而言,是翻越不过去的“大山”。

在一次又一次的家访,和当地孩子以及孩子家长的交流中,我感受到真正的差距不是物资的匮乏而是“认知”。校长的话语,至今沉重地敲打在心坎上:“要想改变,靠我们这一代人完成很难,还有很长的路要走。”我环顾四周,崭新的水泥路已如丝带般缠绕山间,物理的阻隔正在消融。然而,当地孩子们若想真正走出大山,迈向那广阔的“天涯海角”,他们需要翻越的,又岂止是眼前这一座座沉默的实体山脉?那横亘在心智之上、由代际累积的认知之山,才是更为陡峭、更为艰难的征程。

短短一周的支教时光或许无力撼动这沉重的现实。翻越这第二座大山,凿通这条心灵之路,需要的是一代人甚至几代人持之以恒的跋涉。但我依然坚信,在一个又一个十年的浇灌下,阿佤的山头,终会绽放出千姿百态、属于新时代的花朵。

再次踏上这片土地,又一次被这里的美丽震撼。于我,这里早已不是陌生的远方,而是归来的重逢,亲切且满含期待。

三次支教,我见证着这片土地的发展:新的教学楼拔地而起,公共卫生间翻修一新,教学资源日益完备……山区在发展,孩子们也在悄然成长,曾经羞涩腼腆、不敢言语的孩子,如今能自信地站在我面前,侃侃而谈;曾经家访时眼神空洞的孩子,如今有了清晰具体的目标,眼中熠熠发光……这些变化,让人欣喜,我真切地感受到支教的意义——不是生硬地灌输,而是热情地点燃;不是机械地塑造,而是温柔地唤醒;不是带来多少物质的援助,而是告诉他们只要有希望,就真的会有改变命运的力量。

在这里,我与孩子们结下了深厚的情谊。与他们相处的日子里,我学会了用更简单、更纯粹的方式去看待世界。临行前夜,我与一个很内向的女生坐在篝火边闲聊,她说:“老师,你说星星会说话吗?我想变成星星,这样就能永远陪着你。”我抬头,满天星斗正熠熠生辉。这一刻,我收获了最珍贵的礼物——当我们俯身倾听土地的声音时,灵魂也会在某个不经意的瞬间,被最质朴的温暖轻轻托起。